中国画历来有“专精一物,以贯一生”的传统。自古以来,真正成熟的画家,往往并不以题材的繁富取胜,而是在有限的对象中反复体认、层层深入。

正如《庄子》所言“技进乎道”,当技法不再停留于表层摹写,题材便不再是外在之物,而成为通向“道”的媒介。

在这一意义上,一个稳定而持续的母题,并非题材的简单重复,而是画家观察方式的定型、笔墨语言的生成,以及精神世界的长期凝练。它像一面镜子,既映照现实生活的质地,也不断反射出画家自身的性情、经验与价值判断。

从中国绘画史看,这一传统源远流长。倪瓒一生画江南疏林浅水,形象几近不变,却在“逸笔草草”中完成了人格与笔墨的高度同构;八大山人反复书写鱼鸟花木,表面冷逸孤峭,实则寄寓身世之感与精神抗衡。

母题之所以能够成立,正在于它被不断注入新的生命经验,而非停留在形式的惯性之中。

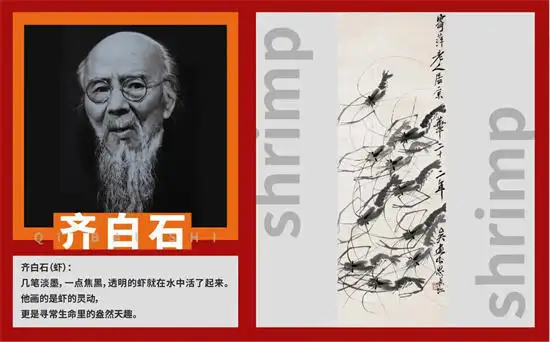

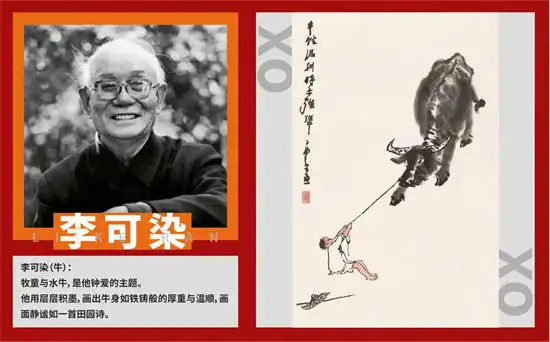

进入近现代,这一脉络并未中断,而是在时代变迁中获得新的展开。齐白石画虾,李可染画牛,张蒲生画雀——看似皆是日常所见之物,既不雄奇壮阔,也不带传奇色彩,却都在“寻常之中见非常”。

他们并不依赖题材本身的奇崛取胜,而是凭借对生活的深刻体察、对笔墨结构的反复锤炼、对精神意味的持续注入,使这些平凡物象逐渐超越自然属性,成为高度凝练的艺术符号。

白石墨虾悲鸿马,可染水牛黄胄驴,蒲生瓦雀大羽鸡,宾虹山水魏楚鱼

齐白石之虾,通体透明,须脚毕现,一笔之失便难以自圆,其实是对“似与不似之间”的终极考验;

李可染之牛,负重而行,沉稳厚实,不仅是农耕文明的象征,更是其“以黑为美”“以重为真”的语言根基;

而张蒲生之瓦雀,栖于屋檐场院之间,成群结队,生机勃然,在反复书写中逐渐形成一种关于秩序、结构与群体生命的独特表达。

由此可见,母题并非画家创作的限制,反而是其艺术体系得以建立的起点。它来源于生活,却并不止于再现生活;它在长期的反复中不断被校正、被深化,最终反过来塑造画家的创作人格与艺术气象。

正如古人所言,“一物之中,自有万象”,当母题被真正理解并持续书写,它便成为画家安身立命的根基,也是其艺术世界最清晰、最恒定的坐标。

齐白石:虾中有天趣,笔底见庶民

虾虽微物,却是江南水乡最寻常不过的生命景象。齐白石取其游动之姿、透明之质,并非着眼于形似的铺陈,而是“去壳存神”,以最简练的形象直指生命本身的活泼与机警。

正如他所言,“学我者生,似我者死”,虾成为他检验写意精神的最佳对象。

齐白石以淡墨勾形,以焦墨点睛,须脚飞动,躯体空灵,寥寥数笔而生机盎然。看似随意,实则源于数十年反复推敲与高度自觉的笔墨控制。

虾的通体透明,使笔墨几乎无所遁形,一笔失当,精神立散,因而其“简”,并非省略,而是极致提纯。

在齐白石笔下,虾不仅是自然物象,更是庶民生活的诗意提炼。它们游弋于水草之间,彼此呼应,却并不张扬,正如他所珍视的民间生命状态——质朴、生动、富于天然趣味。

通过虾,齐白石完成了对平凡生命的礼赞,也确立了自己艺术中的“天趣”理想。

“不教一日闲过”,是齐白石一生的自律写照。他在看似重复的题材中不断校正笔墨,在平淡中逼近真境,使虾这一母题最终成为其艺术人格的象征。

李可染:牛背载牧歌,墨韵归沉厚

水牛与牧童,源自李可染早年的牧牛经历,是深植于其记忆中的乡土形象。与其说这是题材的选择,不如说是情感的回返——牛成为他理解土地、劳动与生命节律的重要媒介。

李可染以积墨法层层渲染,反复皴染,使牛身如铁铸般厚重凝练,墨色浑厚而温润,在暗中见光,形成“黑、厚、重、亮”的独特视觉效果。

这种笔墨语言既继承传统,又吸收西画的体量与光影意识,使水墨获得新的重量感。

在李可染的艺术世界中,牛不仅是农耕文明的象征,更承载着一种土地伦理与田园精神。其笔下之牛,多静立或缓行,神情内敛而坚韧,既不激昂,也不颓唐,正与画家“苦学派”的人格气质相互映照。

“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来”,体现了李可染对传统的深度进入与自觉突破。他并不满足于样式的沿袭,而是在牛这一母题中完成对笔墨、结构与时代感的综合探索。

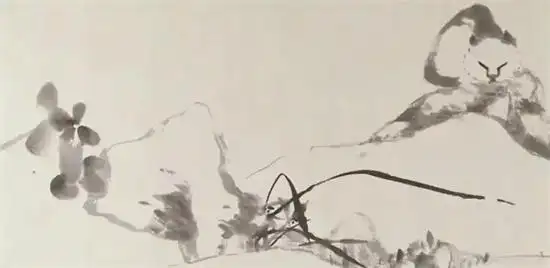

张蒲生:瓦雀见众生,群序即天道

瓦雀,是北方农村屋檐下、麦场边最普通的鸟群,喧闹、零散、极易被忽视。张蒲生却将这一“非典型题材”提升为画面主体,使之成为其艺术体系的核心象征。

这一选择,本身便带有明确的价值判断:平凡之物,同样值得被凝视与尊重。

张蒲生以简笔成形,以墨块塑体,以点睛传神,强调结构而非修饰。他尤为擅长处理“多而不乱”的群体关系——雀群之间疏密有致,动静相生,在秩序中保持生动,在生动中维系整体。

这种对群体节律的把握,构成了其笔墨语言中最具辨识度的特征。

在张蒲生的画中,瓦雀不只是乡土景象,更是一种群体共生、坚韧生存的生命隐喻。它们渺小却不卑微,喧闹却不失秩序,体现出一种来自民间社会的生存智慧与伦理结构。

通过瓦雀,他确认了平凡生命的尊严,也表达了对秩序之美的持续追问。

“简笔立形,群体见道”,既是其方法论,也是其世界观。

在不断重复中建构体系,在有限题材中开掘深度,使瓦雀由自然形象转化为稳定而开放的艺术母题。

齐白石、李可染与张蒲生,皆有意避开传统意义上的“奇花异兽”与宏大叙事,而转向日常生活中司空见惯的物象。

他们的创作并非依赖题材本身的文化光环,而是通过长期专注与反复锤炼,使母题脱离单纯写实层面,逐渐升华为个人笔墨语言与精神象征。

相较而言,齐白石的虾、李可染的牛,仍主要围绕个体或双体关系展开;而张蒲生的瓦雀,则始终以群体面貌出现。

他在构图与笔墨中反复处理“多”与“一”、“动”与“静”、“杂”与“序”的关系,使瓦雀成为社会组织与自然秩序的视觉喻体。

题材层面的突破:从“一物写性”到“众生共在”

中国写意绘画在漫长的发展过程中,逐渐形成了一种以个体形象承载精神旨趣的审美范式。无论花鸟、山水还是人物,画面往往以“一物立意”,通过高度凝练的对象,完成情感、人格与价值观的投射。

因此,我们在传统写意画中常见的,是单独的花鸟、石树、鱼禽的构图结构,其核心并不在数量的丰富,而在精神的集中。

张蒲生的创作,恰恰从这一被忽视的地带切入。他所选择的瓦雀,并非以“单只形象”成立,其生命状态天然呈现为成群结队、相互依存的存在方式。

瓦雀一旦脱离群体,便失去其最真实的生存语境,也难以成立为完整的艺术形象。

从传统文化谱系来看,瓦雀并不具备显赫的象征身份。它既非鹤那样被赋予高洁清逸的文人意味,也非鹰隼之类承载雄健、志向或权力隐喻的禽鸟形象。

瓦雀体型微小,鸣声嘈杂,多栖息于屋檐、场院、麦地边缘,属于典型的民间日常生态。

正因为其“无象征性”,瓦雀长期未被纳入主流花鸟画的核心母题系统之中。然而,正是这种被忽略、被视为寻常的生命形态,为张蒲生的艺术提供了独特的切入空间。

他并未试图为瓦雀强行附会某种高蹈寓意,而是将其作为一种真实存在的生命形态加以正视。

与传统花鸟画中常见的母题相比,瓦雀的最大差异,在于其拒绝被单一道德化或象征化解读。鹤、鹰、鸳鸯、喜鹊等形象,往往在进入画面之前,已携带稳定而清晰的文化意义;而瓦雀则缺乏这种先验符号属性。

张蒲生并未试图改变这一点,而是顺势而为,让瓦雀以其原本的生存状态进入画面。它们不象征高洁,也不指向志向,而只是成群结队地存在、活动、栖息。

这种“无寓意”的状态,反而使作品摆脱了图像的道德负担,使观看重新回到生命本身。

在思想层面,这一选择与中国传统哲学中某些深层观念形成了内在呼应。《庄子·齐物论》言:“天地与我并生,万物与我为一。”

这一思想并不强调万物的等级差异,而是强调存在本身的平等性与共在性。

张蒲生的瓦雀,正是在这一意义上成立的。它们的价值不在于被赋予何种象征意义,而在于其作为生命本身被承认、被观看、被安置于画面之中。

画家并未站在俯视或评判的位置,而是将自身置于同一生态结构之内,与瓦雀共享同一片天地。

因此可以说,张蒲生的瓦雀,不是被“赋义”的对象,而是被“承认”的生命;不是被象征化的符号,而是“众生共在”的具体呈现。

这一转向,标志着其创作从“一物写性”的传统路径,迈向了更为开放而包容的“群体存在”视角。

艺术建构:小瓦雀里的大世界

1、形态探索期(1960—1970年代)

——从学院造型到群体生命意识

20世纪60—70年代,是张蒲生瓦雀创作的形态探索阶段。

这一时期,他将西安美术学院系统训练形成的严谨造型能力,与其出身于陕西渭北乡土环境的生活记忆相结合,开始对瓦雀这一普通生命形态进行持续描绘。

与传统花鸟画中追求鸟类“工致”“瑞象”或人格化象征不同,张蒲生在这一阶段并未赋予瓦雀明确的文化符号意义,而是着力表现其作为群体生命的自然状态:

喧闹、密集、彼此挤靠,在有限空间中顽强生存。

这一创作取向,与其早期长期从事美术教育与基础造型教学密切相关。

1960年毕业后即留校任教,张蒲生在教学实践中形成了对“结构”“整体关系”的高度敏感,这种训练使他在描绘瓦雀时,天然地将关注点放在群体结构而非个体精描之上。

这一阶段的创作虽尚未形成成熟语言,但已奠定其日后瓦雀创作的两个根本方向:

一是去象征化,二是群体化视角。

2、语言成熟期(1980—1990年代)

——瓦雀语言体系的确立与学界确认

进入20世纪80—90年代,张蒲生的瓦雀创作进入语言成熟期。他逐渐形成一套高度稳定、可辨识的“瓦雀语言体系”:

以简练墨块概括体量与动势

以精准而节制的线条提示结构

以群体式构图建立画面秩序

这一时期的代表作品,如《百雀图》《麦场无人时》《瓦雀归巢》等,集中体现出其“多而不乱、简而有神”的笔墨控制力,显示出成熟写意画家对复杂画面结构的高度掌控能力。

麦场无人时》

从历史层面看,这一阶段也是张蒲生艺术地位开始获得国家级与国际层面确认的重要时期:

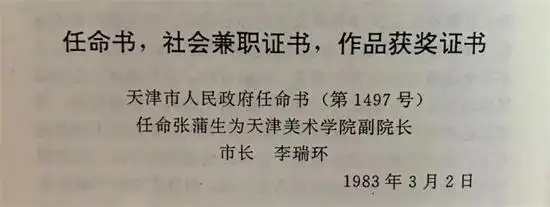

1983年,张蒲生担任第六届全国美术作品展览评选委员。

全国美展评委由文化部、中国文联、中国美协严格遴选,仅授予在创作与学术层面具有突出贡献的艺术家,此一身份从制度上确认了其在当代中国画坛的专业权威地位。

同年,张蒲生随天津市政府友好访问团赴举办个人画展。

1983年,日本个展轰动华人圈,国家领导人李瑞环为其画展剪彩,作品一售而空,款项悉数捐于希望工程。

这是改革开放初期中国画家以官方文化交流身份在海外举办个展的重要案例之一,其瓦雀题材在日本华人艺术界与学术界引起持续关注,标志着其艺术开始进入国际视野。

张蒲生的艺术成果与个人履历,被正式收入《中国美术年鉴(1949—1989)》。该年鉴由国家级学术机构编纂,收录对象具有严格的历史筛选标准,其辞条收录本身即意味着进入新中国美术史的正式记录系统。

这一阶段,瓦雀已不再只是个人偏好题材,而是成为其完整艺术语言的重要组成部分。

3、精神升华期(2000年至今)

——从题材到生命隐喻

进入21世纪后,张蒲生的瓦雀创作进一步完成精神层面的升华。此时,瓦雀已超越自然物象或风格标识,成为其理解生命、表达情感与世界观的重要艺术语言。

在这一阶段的作品中,画面趋于简淡、浑厚,笔墨更加节制,却蕴含更强的精神张力。瓦雀不再仅仅“热闹”,而呈现出一种群体共生、生存韧性与时间沉淀后的平静力量。

这一判断,并非纯粹主观阐释,而是得到了学术出版体系的系统确认:

2011年,人民美术出版社将张蒲生正式收入“大红袍”画集系列。

该系列以学术史定位为核心标准,齐白石、张大千、傅抱石、李可染等近现代大师均在其列。张蒲生的入选,意味着其创作成果被纳入当代中国画的核心学术序列,不再只是区域性或风格性存在。

荣宝斋先后两次为其出版《荣宝斋画谱·张蒲生绘花鸟》。

《荣宝斋画谱》作为中国画教学与研究领域最具权威性的出版体系之一,六十余年来入编的天津籍画家仅五人,而张蒲生是目前唯一在世且两次入编者。

这一事实,从教学史与出版史的双重层面,确认了其瓦雀创作的典范意义。

4、超越个体的创作

除绘画创作本身外,张蒲生在中国美术生态中的地位,还体现在以下不可忽视的事实层面:

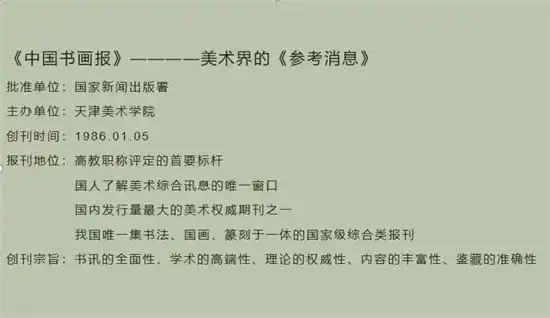

中国书画报创办者、社长

张蒲生创办并长期担任《中国书画报》社长。该报经国家新闻出版主管部门批准,是国内唯一集书法、国画、篆刻艺术于一体的专业报纸,在理论建设、艺术批评与学术传播方面具有不可替代的历史作用。

天津美术学院建院与重建的核心人物

在“文革”后天津美术学院濒临解体的关键时期,张蒲生作为学院主要领导之一,长期奔走于文化部及地方主管部门,推动校舍恢复、师资重建与建制确立。

1983年,经全校师生推选,由天津市人民政府正式任命其为天津美术学院副院长,其教育贡献获得制度性确认。

大师之师的历史角色

霍春阳、何家英、贾广健等当代津派代表性画家,均在其主导或参与的教学体系中成长,并在公开访谈中多次确认其在艺术道路上的引导意义。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |